Livraria Leonardo da Vinci

A construção de idiotas

Rubens Casara*

Desde o nascimento, cada pessoa passa a viver, consciente ou inconscientemente, a partir de certos princípios, regras e ideais; mais precisamente, submetido àquilo que o sujeito é levado a compreender como a verdade, a beleza e o bem. Cada sujeito é sempre o produto de uma trama que une linguagem, normas e idealizações. A linguagem sempre antecipa sentidos. Manipular ou alterar esses princípios e ideais, transformando a compreensão do que seja a verdade, a beleza e o bem, portanto, significa a possibilidade de construir um novo sujeito. Por subjetivação entende-se, justamente, o processo dirigido à construção do sujeito.

A partir de um conjunto de atos que se iniciam no nascimento, momento em que cada um de nós é lançado na linguagem, dá-se progressivamente a constituição de um sujeito. Não por acaso, o letramento é uma das etapas mais importantes da vida, com o aumento da complexidade do universo em que a criança se encontra. A linguagem nunca foi um agente neutro que adentra na intenção do ser falante, como percebeu Bakhtin, isso porque está repleta de um passado e das intenções de outros que não estão presentes no momento do ato de comunicação.

Se a linguagem sempre antecipa sentidos, também é verdade que esses sentidos podem ser alterados e manipulados pela ação humana. Mudanças na sociedade acarretam mudanças nos sujeitos e no contexto, ou seja, mudanças na tradição (valores, costumes, comportamentos e bens culturais que são transmitidos de geração em geração) e na racionalidade hegemônica (o modo com que as pessoas percebem e atuam no mundo) levam a transformações no indivíduo. Por isso, como diz o poeta Leonardo Tonus, “todo brasileiro traz na alma de seu corpo a sombra de um indígena ou de um negro morto”.[2]

Esses atos que constituem o sujeito também levam à sujeição. A etimologia da palavra “sujeito” não deixa dúvida: ela deriva do latim subjectus e serve para designar aquele que se submete ou é subordinado a alguém ou a algo. O processo de subjetivação não produz apenas subjetividades, leva também necessariamente a um quadro de submissão, nem sempre consciente.

Diante da multiplicidade de formas de subjetivação, a questão passa a ser: que tipo de subjetividade se pretende criar? Ou, ainda, em que base é construía a sujeição (e a dominação) das pessoas? A sujeição é um fenômeno complexo e multifacetado. Tem-se a sujeição pelo medo ou pelo convencimento, pelo mito ou pela ciência, pelo conhecimento ou pela ignorância, para citar alguns poucos exemplos.

A dominação sempre precisa ser justificada por ideias e teorias. Todavia, quanto maior a opressão e maiores os absurdos que se originam do funcionamento normal de um dado regime político-econômico, mais difícil se torna justificar esse estado de coisas e legitimar a exploração. Adorno e Horkheimer[3] já advertiam que confundir a verdade de uma teoria com a sua fecundidade é um erro. Diante desse quadro, tornou-se necessário mudar a estratégia de justificação. Para tanto, e cada vez com mais frequência, foi preciso encerrar a questão do passado e negar a história, sempre que os fatos se tornavam um obstáculo à dominação e ao exercício do poder de uns sobre outros. O desconhecimento e/ou a distorção da história tornaram-se fundamentais à manutenção da dominação, da exploração ou mesmo de fenômenos como o neocolonialismo.

No lugar de melhorar os argumentos e as justificativas apresentadas, investindo na ciência e na educação crítica voltada à emancipação, passou-se a optar por diminuir a capacidade de compreensão do absurdo, da história e das condições materiais que levam à dominação e à exploração da maioria por uma minoria que detém o poder político e/ou econômico. O pensamento reflexivo tornou-se um inimigo. Nesse sentido, investiu-se na diminuição das exigências para o convencimento e a formação de consensos. A “verdade”, a “liberdade”, o “belo” e o “bem”, por exemplo, foram ressignificados; perderam importância e acabaram reduzidos no imaginário popular a valores negociáveis quando não descartáveis.

Por evidente, essa produção de “desconhecimentos”, “conhecimentos parciais” e “equívocos” conta com a participação dos sujeitos a ela submetidos. Esses sujeitos se submetem, mas são também agentes ativos desse processo. É reconfortante “não saber” e “não se responsabilizar” pelo que acontece, sempre que o ocorrido se insere na esfera do indizível ou do profundamente desagradável.

Busca-se a produção de sujeitos idiotas. A idiotice é a postura, por excelência, do sujeito neoliberal, que atua egoisticamente a partir de cálculos de interesse que visam exclusivamente ao lucro ou à obtenção de alguma vantagem pessoal. Nada que não é negociável interessa ao idiota.

Na busca por lucro, o pensamento reflexivo e a inteligência acabam por se tornar obstáculos. No ambiente capitalista, radicalizado na fase neoliberal, a contradição “que consiste na estupidez da inteligência é uma contradição necessária. Pois a ratio burguesa tem que pretender a universalidade e, ao mesmo tempo, desenvolver-se no sentido de restringi-la”.[4] Uma pessoa deve ser inteligente na medida em que sirva aos interesses dos detentores do poder econômico. Mas, esses mesmos interesses vão levar essa mesma pessoa a se portar como uma idiota sempre que necessário ao processo de acumulação do capital. Pode-se, inclusive, admitir a hipótese de que a idiossubjetivação reorganiza a personalidade do indivíduo, alterando a relação com o conhecimento, com o tempo, com a identidade, com a cultura e com o projeto da modernidade.

Por idiossubjetivação compreende-se, portanto, esse processo de formatação de sujeitos que tem por objetivo a construção de indivíduos egoístas, incapazes de reconhecer a importância da coletividade e que negam a possibilidade de uma esfera comum, isto é, que diga respeito a todos. A raiz etimológica da palavra idiota vem do grego idios, que significa “privado”, “sem compromisso com a vida pública”, “fechado em si”. Os idiotes eram, desde a Grécia, aquelas pessoas incapazes de um trabalho coletivo, do reconhecimento do comum ou de uma atuação pública. A polis nunca foi objeto de atenção do idiota. A política é um fenômeno ligado ao coletivo; o idiota, por definição, alheio ao coletivo, é um ser político que detesta a política e tende a não compreender o uso político que dele é feito.

Idiotas, portanto, são as pessoas que abdicam de projetos coletivos ou ações políticas voltadas ao bem comum, isso porque são detentores de uma subjetividade empobrecida que interdita o pensamento reflexivo e que os leva a atuar exclusivamente a partir de cálculos de interesse que visam à obtenção de vantagens pessoais. É essa subjetividade empobrecida que impede a reflexão sobre os fenômenos que se apresentam e, ao mesmo tempo, inviabiliza qualquer ação transformadora. O idiota é forjado para acreditar que não deve ter compromisso com a vida pública ou com os problemas de terceiros, que inexistem alternativas ao modo de pensar e às formas de dominação hegemônicos. O dado é percebido, em razão do processo de idiossubjetivação, como imutável ou como a obra de um poder superior e incontrastável.

O marco normativo do neoliberalismo, vale lembrar, é a ilimitação, o que faz nascer uma espécie de “vale tudo” na busca por lucro ou vantagens pessoais. A idiossubjetivação aparece, portanto, como efeito e, ao mesmo tempo, como condição necessária à hegemonia e à manutenção do modo de pensar e agir neoliberal, que se caracteriza por tratar tudo e todos como objetos negociáveis, a partir de cálculos de interesse voltados à obtenção de lucro e/ou vantagens pessoais tendencialmente ilimitados.

Trata-se, pois, de um mecanismo que atende aos detentores do poder econômico, interessados em sustentar o mundo neoliberal. O processo de idiossubjetivação inclui muitas estratégias e dispositivos, tais como a negação/recriação da história, os diversos negacionismos, a propaganda, as campanhas de lei e ordem, a indústria cultural, a regressão da audição e o empobrecimento da linguagem. Mas não é só. Há o perigo de que esses mecanismos de modificação da subjetividade desumanizem parcela da sociedade: os indesejáveis aos olhos dos detentores do poder econômico.

Ao demonizar valores como a solidariedade, a fraternidade e a empatia, percebidos a partir da racionalidade neoliberal como fragilidades em meio à concorrência, acaba-se por naturalizar a fome, os tratamentos desumanos, o encarceramento em massa da população pobre (e dos inimigos políticos) e, em casos limites, o extermínio a partir de cálculos de interesse (nada muito diferente do que aconteceu no holocausto nazista). Aceitar o absurdo, de genocídios a mortes evitáveis em uma pandemia, é um quadro que costuma ser precedido pelas táticas de idiossubjetivação.

Essas táticas também são as responsáveis pelo aumento das hipóteses de dissonância cognitiva, ou seja, da tensão interna ao sistema de pensamento, crenças, emoções e atitudes (cognições) de uma pessoa sempre que algum desses elementos cognitivos entra em contradição com os demais. Isso porque os processos de mutação da subjetividade necessários à hegemonia da racionalidade neoliberal fabricam e prestigiam crenças e comportamentos que, do ponto de vista lógico, se encontram em oposição aos interesses do agente, o que levará ao abandono do pensamento reflexivo, à desconsideração das emoções ou à invenção de narrativas que criam uma conciliação aparente como estratégias de redução do desconforto gerado pela contradição.

Como se percebe, a idiossubjetivação leva à antipolítica: uma postura política contra a “política”. Nesse particular, as pessoas são subjetivadas para não acreditarem que têm a opção de mudar a sociedade. A imagem neoliberal da política é construída como algo “sujo”, “corrupto”, do qual o indivíduo deve se afastar pois, como reza o lema neoliberal, “não há alternativa possível”. A antipolítica é construída de baixo, quando os cidadãos são levados a não se interessar e nem atuar politicamente, e de cima, sempre que os políticos profissionais se apresentam como atores antissistema, como “não-políticos” ou “técnicos” (gestores), na busca por simpatia popular em razão da aversão construída em relação à atuação no campo coletivo. Dentre as diversas estratégias de idiossubjetivação que visam a naturalização da antipolítica, destacam-se as de gerar divisões artificiais na população (por vezes, recorrendo à idéia de identidade), de produzir/potencializar o ódio e de investir em dispositivos que levam ao esgotamento físico e emocional do cidadão, inviabilizando que se ocupe de assuntos públicos e que atue na pólis.

A idiossubjetivação permite a manipulação da democracia e das ações humanas em um determinado contexto, fazendo com que, por exemplo, o governo “de” e “para” uma minoria acabe percebido como um governo de e para o povo. A própria percepção sobre o conceito, os limites e os fins da democracia sofre uma alteração profunda. Para alguns, a democracia volta a possuir uma dimensão meramente formal, que se identifica apenas com a possibilidade de pessoas votarem em outras pessoas na formação de um governo, enquanto que outros reduzem o ideal democrático ao estabelecimento de um “mercado de ideias”, no qual os princípios, as regras e os valores se tornam negociáveis a partir de cálculos de interesse. Sob a égide da racionalidade neoliberal, o mercado de ideias direciona-se exclusivamente ao lucro, enquanto os “representantes do povo” servem, na realidade, aos interesses das grandes corporações e dos detentores do poder econômico (que, muitas vezes, formatam e patrocinam as candidaturas dos políticos no âmbito da democracia representativa).

Mas não é só. A idiossubjetivação também dificulta a percepção dos problemas que atingem o coletivo. Assim, o capitalismo, produzindo as condições para a sua expansão, segue destruindo as condições de vida no planeta, sem que as pessoas sejam capazes de refletir sobre isso. A evidente incompatibilidade entre a ilimitação neoliberal e a limitação de recursos naturais acaba ignorada. A idiossubjetivação liga-se, ainda, à produção de um efeito ilusório que atende àqueles que, em interesse próprio, sustentam que as massas populares são incapazes de julgar corretamente e decidir o que fazer com a “coisa pública”.

Em outras palavras, a idiossubjetivação parte da premissa de que os cidadãos bem informados, críticos e inconformados representam um obstáculo à manutenção do projeto neoliberal e aos interesses dos detentores do poder econômico, bem como uma ameaça em potencial àqueles que exercem o poder político. O empobrecimento subjetivo, necessário à naturalização e à perpetuação das mais variadas opressões, se dá em todas as classes e nos mais variados espectros políticos. Idiotas, inocentes ou não, sempre foram úteis àqueles que pretendem dominar e/ou explorar outros seres humanos. A manipulação, distorção e apresentação parcial de fatos, bem como a formação deficiente de consciências, através de técnicas (postas em atuação em propagandas, filmes, mudanças curriculares, programas de rádio e televisão, etc.) que produzem metamorfoses na percepção do público a elas submetido, são fundamentais para manter uma minoria em posição de explorar a maioria. Fatos essencialmente prejudiciais à maioria são apresentados como positivos ou associados a coisas que o público é incapaz de deixar de desejar: a crença de que o pobre explorado pode se tornar o próximo rico explorador a partir de seus próprios méritos, por exemplo, só é possível diante do apagamento da percepção de que as condições materiais, em concreto, impedem a superação da condição de explorado.

*Pós-doutor em Ciência Política pela Universidade Paris Nanterre (Paris X), doutor em Direito e mestre em Ciências Penais. Professor universitário, psicanalista e juiz de direito do TJRJ. Autor de vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior.

[2]TONUS, Leonardo. Diários em mar morto. São Paulo: Folhas de Relva, 2021.

[3] ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar,1985, p.228.

[4] ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 196.

Escrever sobre a história do comunismo será sempre um ato político

Lúcio Geller Junior*

No final do mês de abril foi publicado no Brasil o livro O assassinato de uma nação: como os Estados Unidos e a OTAN destruíram a Iugoslávia (Da Vinci). Nele, o historiador estadunidense Michael Parenti apresenta uma arrojada investigação sobre o fim da Iugoslávia na década de 1990. Sem cair em reducionismos binários, Parenti procura inserir o papel dos Estados Unidos e de seus aliados da OTAN nas guerras e conflitos fratricidas que levaram ao trágico, e ainda latente, desmembramento da Iugoslávia.

O autor, que jamais escondeu isso, é um dos principais intelectuais de esquerda dos Estados Unidos e ferrenho crítico de sua política externa. A primeira edição de seu livro foi publicada há duas décadas, ainda no calor dos acontecimentos, e chega ao Brasil sob outras circunstâncias, com alguns dos mesmos personagens: a guerra na Ucrânia.

Em tempos de fake news e de uma extrema direita que chama qualquer um que pense diferente de “doutrinador marxista”, um livro como este poderia ser facilmente descartado sem que se leia uma única página. O posicionamento político do autor e o momento de sua publicação já seriam suficientes para desqualificá-lo previamente – embora a questão ucraniana tenha bagunçado muitas das afinidades globais das direitas.

Qual a solução diante do impasse acima? Fazer uma história científica e neutra? Tal proposição não é nova e tampouco foi bem sucedida quando, há não muito tempo, ofereceu autoridade científica ao racismo e ao colonialismo europeus, como no caso das teorias raciais e de superioridade civilizacional. Ao invés disso, quero defender que a política e o presente são, na verdade, fundamentais para a história.

Primeiro, porque o contrário legitima, mesmo sem querer, o discurso reacionário. Segundo, porque a sua presença na escrita da história não é em si mesma um problema. É através dela que Parenti consegue nos oferecer, por exemplo, uma visão a partir de dentro dos Estados Unidos e de seus aliados sobre a Iugoslávia, um ângulo muito pouco observado à época da escrita de O assassinato de uma nação.

Isso não significa que vamos sempre encontrar boas histórias. Não raro, existem interpretações nocivas ao convívio social ou que limitam a pesquisa a uma visão única. A questão é conseguir separar esses diferentes tipos e saber se cada um deles permite uma história plural. Para tanto, usarei como exemplo um assunto que nasceu rodeado de polêmicas: os estudos sobre o mundo soviético que, de certa forma, ocupam uma posição privilegiada dentro da história das experiências comunistas de maneira geral.

Como escrever a história da União Soviética?

Já durante a Revolução Russa surgiram algumas de suas primeiras interpretações, como a cobertura do correspondente estadunidense John Reed, Os dez dias que abalaram o mundo (1919), prefaciada pelo próprio Vladimir Lênin. Dez anos depois, o diretor Sergei Eisenstein transformaria as páginas de Reed nas inesquecíveis imagens do filme Outubro (1927), uma obra-prima não só do cinema soviético, ao lado de O Encouraçado Potemkin (1925), mas de todas as vanguardas artísticas da primeira metade do século XX.

A conquista do poder pelos bolcheviques em 1917 criou assim toda uma mitologia ao redor da ideia de que tal feito foi uma combinação bem sucedida de estratégia militar e insurreição popular, sob a liderança do partido de Lênin. Mesmo exilado, Leon Trotsky escreveu entre 1930 e 1932 os três volumes da sua História da Revolução Russa, reiterando o mito da epopeia revolucionária e difundindo conceitos que se tornariam caros ao pensamento marxista, como a “lei de desenvolvimento desigual e combinado”.

Nessa mesma época, algumas análises começaram a traçar uma linha reta entre a União Soviética e a Alemanha nazista através da noção de “totalitarismo”. O termo, na realidade, foi cunhado pelos antifascistas italianos e acabou sendo apropriado pelo regime de Benito Mussolini para se (auto)definir: uma síntese do Estado e do indivíduo (Stato totalitario), nas palavras de seu ideólogo Giovanni Gentile (1928).

Exatamente no momento da invasão italiana da Etiópia (1935) e da Guerra Civil Espanhola (1936-1939), a União Soviética era internamente reordenada através de métodos coercitivos, como expurgos políticos e repressões sociais. Com isso, muitos ex-revolucionários, como Victor Serge, passariam a criticar as semelhanças “totalitárias” que viam entre o nacional-socialismo e o stalinismo. Mas nunca em termos de objetivos dos movimentos. Um dos principais problemas para Serge (1938) era se o autoritarismo de Josef Stálin seria compatível com o “funcionamento da produção nacionalizada”.

Após a invasão nazista da União Soviética em 1941 e a quebra de todos os outros tratados firmados pelo Terceiro Reich, inclusive com a Europa continental na Munique de 1938, as comparações diminuíram. Como observaria o teórico alemão Siegfried Kracauer em 1949, o próprio cinema hollywoodiano seria simpático com a imagem de Stálin quando todos passaram a lutar do mesmo lado contra o Eixo naqueles anos.

Entre o fim da “guerra quente” e o início da Guerra Fria surge nos meios acadêmicos ocidentais um interesse pelo estudo da União Soviética, que se apresentava como modelo para a reconstrução dos países do Leste Europeu, onde o Exército Vermelho havia debelado o domínio fascista. O crescente antagonismo entre os Estados Unidos e a União Soviética resulta no retorno do termo “totalitarismo”, agora com um verniz de ferramenta teórica e voltado para os países do bloco socialista.

Surge daí uma verdadeira “teoria do totalitarismo”, centrada em duas obras antagônicas: Origens do totalitarismo (1951), de Hannah Arendt, e Totalitarismo e autocracia (1956), de Carl Friedrich e Zbigniew Brzezinski. O primeiro contribuiu mais para a disseminação do termo do que pela tese de continuidade entre o colonialismo e o fenômeno totalitário; já o segundo cumpre o papel de voltar a elencar características isoladas entre o comunismo soviético e o nacional-socialismo alemão.

Em todo caso, essas teorias ofereceram modelos prontos para diversos outros autores descreverem a União Soviética como um lugar sem espaço para divergências (a não ser em benefício do próprio Estado), porque um regime policial exercia o controle total sobre os indivíduos. Contraditoriamente, a revolução era interpretada mais como um “acidente histórico”, uma espécie de assalto ao poder por um grupo de conspiradores, do que como uma peça dentro desse modelo engessado.

Isso porque essas análises eram sempre feitas em oposição às experiências democrático-liberais, de modo que os problemas do Império Russo deveriam ter sido resolvidos com reformas à maneira da Europa Ocidental, e não com uma revolução socialista. O resultado disso só poderia ser um regime que não encontraria outra forma de governar senão pelo terror. É essa lógica cold warrior que alimenta as páginas de um O Grande Terror (1968), de Robert Conquest, por exemplo.

Mais do que instrumento de análise, o totalitarismo era um dogma, na medida em que qualquer aspecto da história soviética podia ser explicado como o resultado de um fator que reiterasse a sua lógica. As heranças do czarismo, as disputas pelo poder, as mudanças políticas ao longo de sete décadas, as movimentações sociais internas e as relações externas que subvertiam a divisão da Guerra Fria, ou seja, todas as suas contradições, não encontravam espaço dentro do modelo totalitário.

Tudo isso começou a ser questionado a partir do simbólico ano de 1968, na esteira dos movimentos sociais que foram da crítica ao capitalismo até o anti-imperialismo, passando pelas revoltas contra a burocracia soviética. Historiadores como Sheila Fitzpatrick (1982) e Ronald Suny (1972) surpreenderam vários lugares-comuns da literatura “totalitária” ao mostrarem uma face bem mais complexa da União Soviética, com melhorias sociais e de representação política, ao lado de diversidades e disputas regionais.

Porém, uma mudança na década de 1980 impactou as revisões em curso. As tendências da Guerra Fria ressurgiram com o fim da União Soviética e do socialismo no Leste Europeu, o que para os cold warriors seria a prova de um “empreendimento que foi errado desde o início”, como disse em tom apologético o historiador Martin Malia (1991). Sua ruína também reforçou a ideia de que o mundo assistia ao fim de um ciclo. Para um entusiasta do neoliberalismo como Francis Fukuyama (1992), a humanidade achou o “fim da história” com o predomínio do capitalismo; enquanto que para o historiador marxista Eric Hobsbawm (1995) era o fim de uma “era” de breves e extremas transformações.

A abertura dos arquivos soviéticos gerou resultados contraditórios. Em vez de confirmar o modelo totalitário, a documentação constrangeu livros como o de Conquest ao revelar um mar de variáveis para explicar a violência soviética. Certo é que não se pode negar que Stálin impôs métodos brutais contra a sua população para atingir resultados por vezes aquém do esperado, mas nada disso foi feito com vistas a conquistar, à maneira nazista, um “espaço vital” (Lebensraum) e uma superioridade racial (Lebensborn). Não à toa, os críticos dos cold warriors adentraram o século XXI com um livro de título significativo, Para além do totalitarismo (2009).

Como diria Lênin, que fazer?

A trajetória dos estudos soviéticos apresentada acima não esgota as discussões, tampouco possui essa ambição. Tenho certeza de que deixei de fora muitos trabalhos e autores importantes. Contudo, como disse, minha intenção está mais em chamar atenção para o papel da política e do presente na escrita da história de um tema tão candente como o comunismo do que adentrar em seus meandros.

Nesse sentido, talvez o que mais sobressaia é a sinuosidade das interpretações sobre a União Soviética. Mesmo passado o calor da Revolução Russa, as principais tendências de escrita no entreguerras, na Guerra Fria e no mundo pós-soviético refletiam o momento histórico de cada época. E isso não vale apenas para os cold warriors, mas também para os seus críticos, insatisfeitos com os parâmetros de até então. Prontamente, alguém poderia perguntar se não é possível a realização de um estudo despretensioso da União Soviética. Para responder, volto ao problema inicial.

O caso da União Soviética mostra algo que pode soar um tanto óbvio: história é escrita no presente (ainda que no presente daquilo que se escreve). Mas não só isso. História se escreve a partir do presente, ou seja, é escrita dentro de uma cultura, de diferentes espaços de formação e produção de conhecimento e de preocupações éticas e políticas do seu tempo. Nada disso é imutável, na medida em que uma determinada forma de interpretar o mundo pode surgir e durar muito pouco ou depois ressurgir e impactar de maneira prolongada, como a ideia de totalitarismo, que seguiu os dois caminhos.

Se a visão sobre a União Soviética desde os anos de 1970 é diferente da de décadas anteriores, isso não é apenas porque foram descobertas novas fontes, mas porque as percepções também mudaram. Por um lado, a documentação soviética aberta a partir da desintegração do bloco socialista não correspondeu necessariamente às expectativas da última onda cold warrior. Por outro lado, seus críticos puderam aprofundar desde então teses inovadoras feitas em um momento de muitas limitações.

A produção histórica de uma época pode ter mais a ver com a percepção de uma sociedade sobre a história do que com o seu conteúdo, propriamente dito. Isso não é dizer que os acontecimentos não importam, afinal é o seu impacto que leva uma sociedade a criar, ou não, uma forma de enxergá-los. Mas que isso não depende só deles. Os anos de silêncio sobre o “totalitarismo soviético” na década de 1940 são uma prova disso.

Aliás, o termo é um exemplo de como a relação de uma sociedade com a história pode enquadrar e inspirar suas produções, dado que a partir dos anos de 1950 o totalitarismo reflete a tendência geral de dividir e resumir o mundo inteiro em duas esferas de influência, uma das quais é sempre vista como mais “excêntrica”. Neste caso, a sociedade soviética, subestimada pelos cold warriors como passiva e iludida pelo Estado.

Em contrapartida, a interpretação totalitária daqueles anos é também uma forma de ver como podemos escapar das armadilhas do senso de que o encontro da escrita da história com a política e o presente será sempre maléfico e enganoso. Como disse, os estudiosos contrários ao enfoque da Guerra Fria não teceram suas críticas descolados de seu tempo, mas inspirados pelas lutas dos excluídos da divisão do mundo. Isso não as equipara, mas mostra que é possível diferenciar cada caso, conforme sugeri inicialmente.

A vertente cold warrior estabeleceu um dogma que limitou o conhecimento a uma visão fechada de mundo, enquanto seus críticos procuraram inserir figuras e aspectos que eram previamente descartados pelo simples fato de que podiam não levar aos resultados aguardados. A seu modo, os primeiros replicaram em seus estudos o ímpeto totalitário que tanto condenavam, e, os segundos, a resistência ao controle que se esperava aflorar na União Soviética, mas que questionou todas as formas de autoritarismo em sua época.

A questão, contudo, não se resume a escolher entre um tipo e outro. A sucessão das épocas, com as metamorfoses na cultura, nos espaços e nas preocupações, mudará as percepções sobre a história que acreditávamos fazer algum sentido ao nosso presente e talvez, ao futuro. Sendo assim, é preciso observar se a relação que tínhamos com a história tempos atrás não deixa escapar no presente algo que não estávamos preocupados antes, até porque poderíamos não saber disso sem a passagem de um momento para o outro. Portanto, a política e o presente são essenciais para a interpretação histórica, como mostra a sempre polêmica escrita da história do comunismo.

*Lúcio Geller Junior é historiador. Graduado e Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), autor da “Linha do tempo dos territórios da Iugoslávia”, adendo à edição brasileira de O assassinato de uma nação: como os Estados Unidos e a OTAN destruíram a Iugoslávia, de Michael Parenti (Da Vinci). Estuda e escreve sobre a história dos países do Leste Europeu e das ex-repúblicas da União Soviética, migrações contemporâneas, memória e usos do passado soviético e extrema direita.

70 anos da Leonardo da Vinci: uma livraria e seu tempo

Daniel Louzada*

Como se palmilhasse a mesma estrada pedregosa de um mineiro antigo e tímido, paro diante da porta da Leonardo da Vinci. Não são apenas sentimentos e memórias pessoais que se mobilizam nesta quarta-feira nublada, 14 de setembro de 2022. A história da Da Vinci, as livrarias de ontem e hoje, o curso da cidade, esse país que ainda não é, tudo se encontra e faz sentido.

Uma livraria chegar aos 70 anos deveria ser algo mais comum, é certo. Ainda que livrarias sejam quase sempre pequenos comércios bastante ligados à figura do seu livreiro e, por isso, mais ou menos efêmeros, a raridade desse acontecimento não causa espanto.

Estamos em uma cidade grande, no centro da ex-capital do país que também poderia ter sua história contada como uma longa sucessão de batalhas perdidas. Andar pelas ruas do centro do Rio é percorrer um território em escombros. As mitologias que embalam as cidades e suas negociações não ocultam a violência de um projeto para poucos.

A Rio Branco, avenida que já viu três gerações de prédios virarem ruínas em pouco mais de um século, os solitários quarteirões que a cercam, despovoados de moradores, já abrigaram quantas livrarias mesmo? Quais os nomes delas? Quem foram os seus livreiros? Tinham bigodes, liam, cobravam caro, eram risonhos ou emburrados? Quem ainda guarda esses lugares e pessoas, além das lápides?

Olhar para o passado é perguntar sobre o presente. Desde 1952, quando a Da Vinci foi inaugurada no edifício Delamare, na Presidente Vargas, desde 1956, quando se mudou para o Marquês do Herval, a livraria chamada Leonardo da Vinci insiste em existir.

Do subsolo modernista, essa modesta livraria já passou por quase tudo. Enfrentou toda a sorte de crises, dificuldades financeiras, sobreviveu a uma ditadura, à censura, a um incêndio, à chegada de corporações monopolistas, a ofensas e ameaças, a um certo sentimento anti-intelectual, à indigência da nossa vida cultural, à gentrificação. E, se faltava alguma coisa, a Da Vinci atravessou uma pandemia.

Durante os mais de 120 dias em que esteve fechada na pandemia, sua última prova antes de chegar aos 70 anos, a Da Vinci mais uma vez existiu. Muitos ainda usam a palavra resistência, como se, no fundo, uma livraria tivesse apenas o papel de simbolizar um mundo que já não é, como se fosse necessário preservar os valores associados a ele, embora anacrônicos – um cão tolerado pela gerência do mundo da mercadoria; ou, pior, como se livraria fosse lugar exclusivo para a validação de iniciados e de seu consumo elitizado.

Dona Vanna, a grande personagem da história da Leonardo da Vinci, disse que a livraria teria um histórico, senão glorioso, ao menos digno. Espaço de formação e debate, muitas vezes para assuntos, autores e livros que não encontraram voz em outros locais, a Da Vinci sempre foi mais que uma livraria tradicional. Como todos os pequenos, construiu seu próprio caminho e, só por isso, fez e faz sentido para tantas pessoas. Um grão de areia, um símbolo do país que queremos e que se reforça no mesmo momento em que nos vemos tão distantes desse horizonte, como hoje.

A Leonardo da Vinci e outras livrarias continuam – cada uma a seu modo, cada uma lutando os seus combates – porque ainda não morremos em vida. Muitas pessoas continuam precisando de livros e da leitura, embora tantas nem tenham a oportunidade de saber. Descobrir, se espantar, confrontar ideias, sentir, errar, ficar em silêncio, encontrar o outro em lugares reais, em escala humana, menos mediados pelas máscaras que nos cercam, coisas que o livro e as relações que se dão em torno dele permitem como talvez nenhuma outra experiência. O livro perdeu a centralidade de antes, repetem; mas o homem continua.

Jorge Carrión disse que talvez a Leonardo da Vinci seja a livraria mais poetizada do mundo. Lembro de duas citações que não sei se são exatas, mas que sempre voltam quando penso muito na Da Vinci.

O Paulo Leminski disse algo assim: todas as sociedades precisam de dentistas, mas as sociedades não amam os seus dentistas, elas amam os seus poetas. E por que elas amam os seus poetas? Porque elas precisam da loucura dos poetas para sobreviver. As sociedades - e as cidades - também precisam das livrarias, da surpresa e do encontro que só as livrarias verdadeiras podem proporcionar.

Nos dias seguintes à morte do João Cabral, li um poema como resposta à notícia de que perto do fim, Cabral, ateu por toda a vida, teria rezado. E esse poeta assim escreveu: Não, não rezou! Pois ainda hoje alguém aparece aqui e fica surpreso com a Da Vinci – Mas a Da Vinci não fechou? E eu digo: Não, não fechou!

Sim, o nosso tempo é de maus poemas, fezes e alucinações, como aquele mineiro tímido dizia. Os primeiros 70 anos da Leonardo da Vinci lembram que para ser inteiro nesse tempo não basta ser resistência; é preciso também ser a revolta.

*Daniel Louzada é livreiro da Leonardo da Vinci

Imperialismo, da economista Juliane Furno, já está na pré-venda

Durante muitas décadas, imperialismo foi um conceito-chave para entender a dinâmica e os movimentos globais do capitalismo e das nações centrais em relação à periferia do sistema. Sua proeminência explicativa, tanto na academia quanto no campo da luta política, se deu pela capacidade de revelar as articulações nem sempre transparentes do capital para se reproduzir em diferentes etapas de seu desenvolvimento. À certa altura, entretanto, o conceito imperialismo foi quase abandonado, inclusive entre a esquerda. Se essa saída de cena pode ser datada sobretudo após a queda das experiências socialistas do leste europeu e o consequente triunfo do neoliberalismo, não fica claro porque o conceito foi deixado de lado, tendo em vista não apenas a continuidade de formas neocoloniais de dominação, mas o próprio reforço de sua validade pelos acontecimentos do fim do século XX.

Neste livro, a economista Juliane Furno disseca a longa tradição teórica do conceito imperialismo a partir das obras de seus principais formuladores. Sua análise caminha com a experiência histórica concreta, o que dá sentido especial a esse último movimento de relativo abandono, para apontar em direção contrária, a da atualidade e utilidade do conceito imperialismo para compreender o mecanismo de dominação por excelência do capitalismo em nossos dias. Com linguagem acessível, Juliane Furno traz aqui um convite à reflexão crítica sobre um tema essencial para as lutas do nosso tempo.

Juliane Furno é cientista social graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre e doutora em desenvolvimento econômico no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É colunista do Jornal Brasil de Fato, educadora popular e atualmente trabalha como economista-chefe do Centro de Estudos de Economia (CEE), vinculado ao Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE).

https://www.leonardodavinci.com.br/categoria/10108/imperialismo

Revisão: Cássio Yamamura e Angela Dias

Capa: Maikon Nery

Projeto gráfico: Rodrigo Corrêa

Diagramação: Victor Prado

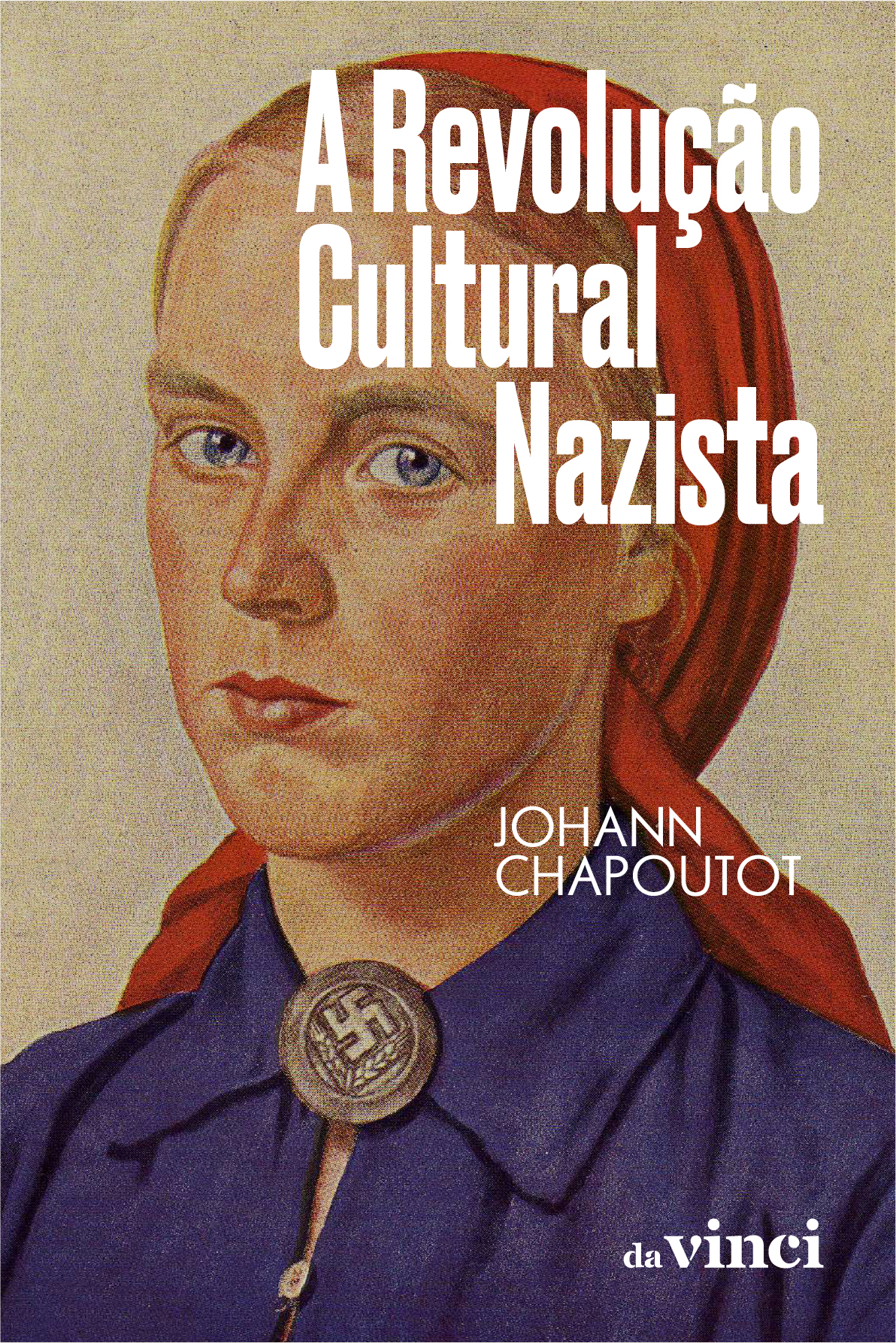

Da Vinci lança A revolução cultural nazista, de Johann Chapoutot

O mais novo livro da Da Vinci é obra do historiador francês Johann Chapoutot. Autor de uma vasta coleção de importantes estudos sobre o nazismo, Chapoutot revela em A revolução cultural nazista a lógica da construção do modo de pensar nazista que embasou sua prática de crimes. Longe de revelar apenas o fenômeno do fascismo nas décadas de 20, 30 e 40 do século XX, o livro possibilita um paralelo com experiências históricas contemporâneas autoritárias e conservadoras.

Para os nazistas, a “cultura” originalmente era a simples tradução da natureza: o sangue e a terra deveriam ser reverenciados e os seres humanos precisariam lutar, como todos os outros animais, para defender a própria sobrevivência e a sobrevivência de sua horda. Influenciados por antigas tradições pagãs do norte da Europa e mirando a volta a uma origem idílica em que seus antepassados supostamente viviam, os nazistas eram assombrados pelo temor do desaparecimento cultural e biológico.

Segundo os nazistas, a distorção teria começado no momento em que os semitas se estabeleceram na Grécia e em Roma e se aprofundado com a expansão do judaísmo-cristianismo no Ocidente. A Revolução Francesa, com suas construções ideológicas humanistas como igualdade, compaixão, abstração da lei etc. — ideias estranhas ao mundo da natureza —, teria completado o retrocesso.

Para salvar a raça nórdico-germânica, seria necessário realizar uma completa “revolução cultural”, redescobrir o modo de ser dos antigos e fazer coincidir novamente cultura e natureza. Um trabalho de larga escala para reescrever a história, o direito e a moral em que foram envolvidos historiadores, biólogos, filósofos, juristas, médicos e muitos outros especialistas; um grande empreendimento ideológico em que passado e objetivos políticos presentes convergiam.

Ao explorar pontos como a leitura do estoicismo e de Platão no Terceiro Reich, o uso de Kant e de seu imperativo categórico ou a recepção do direito romano na Alemanha, Johann Chapoutot demonstra como se operou essa reescrita da história do Ocidente.

Foi a partir dessas tentativas de alterar o modo de pensar dos alemães que os nazistas passaram a acreditar que tinham o poder de atuar livremente para alcançar seus objetivos. Graças à reescrita da lei e da moral, tornou-se legal, moral e natural oprimir e matar. Tratava-se agora de um direito dado pela superioridade do homem alemão.

Com este livro, Chapoutot apresenta um estudo profundo sobre as ideias necessárias para uma transformação tão radical a ponto de naturalizar o extermínio de milhões de pessoas; ideias que pavimentaram os crimes nazistas e que, ainda hoje, servem a projetos de revolução conservadora e reacionária.

Johann Chapoutot é professor de história contemporânea na Universidade de Sorbonne e especialista em Alemanha nazista. Suas obras foram traduzidas para treze idiomas e premiadas na França e no exterior, incluindo os prêmios da Academia Francesa, Cherasco Storia, da Itália, e Yad Vashem International Book Prize for Holocaust Research. Depois de estudar a noção de tempo entre os nazistas (Le National-socialisme et l’Antiquité, 2008, PUF), Chapoutot explorou a cultura normativa nazista (La Loi du sang. Penser et agir en nazi, 2014, Gallimard; La Révolution culturelle nazie, 2017, Gallimard), antes de questionar o papel do nazismo na sociedade ocidental contemporânea (Libres d’obéir. Le Management, du nazisme à aujourd’hui, 2020, Gallimard). Publicou também obras que oferecem uma reflexão geral sobre a história contemporânea (Le Grand Récit, 2021, PUF) e sobre a história da escrita (Les 100 mots de l’Histoire, 2021, PUF). Nomeado professor da Universidade de Sorbonne aos 35 anos, Chapoutot é um dos professores mais jovens a ser recrutado nesta universidade de quase mil anos.

Tradução: Clóvis Marques

Revisão: Cássio Yamamura

Capa: Maikon Nery

Projeto gráfico: Rodrigo Corrêa

Diagramação: Victor Prado

Colonização punitiva e totalitarismo financeiro na pré-venda

O segundo título da Da Vinci Livros acaba de entrar na pré-venda. Trata-se de uma obra inédita de um dos maiores juristas contemporâneos, o argentino Eugenio Raúl Zaffaroni. Contundente e fortemente político, Colonização punitiva e totalitarismo financeiro denuncia os sofisticados e cruéis mecanismos da ditadura do capital a que a humanidade está submetida e aponta para sua superação a partir dos saberes do Sul.

Pré-venda: https://bit.ly/3vuEg3Q

Como o poder de punir, de impor sofrimento ou destruir outras pessoas produz o “genocídio gota a gota” que coloca em risco a própria humanidade? Por que os “saberes oficiais” levaram à naturalização dos processos de sub-humanização? Os detentores do poder econômico identificam-se com a macrocriminalidade organizada? É possível resistir ao programa suicida inerente ao totalitarismo financeiro? Há espaço para um novo paradigma adequado à maioria excluída?

Neste livro, Eugenio Raúl Zaffaroni, um dos principais intelectuais contemporâneos, analisa fenômenos como o colonialismo tardio, a colonização punitiva, o totalitarismo financeiro, a macrocriminalidade organizada, o partido midiático, a demonização das lideranças populares, a arrogância intelectual do norte e as ilegalidades das agências estatais para produzir um saber nosso (a criminologia do ser-aqui), a partir dos nossos problemas; um saber capaz de projetar-se em sentido emancipatório.

Eugenio Raúl Zaffaroni é Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais (1964) pela Universidade Nacional do Litoral (UNL). É professor emérito e diretor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Universidade de Buenos Aires (UBA). Foi Ministro da Suprema Corte de Justiça da Argentina (2003-2014) e, desde 2015, é Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Autor de mais de vinte e cinco livros, desempenhou a magistratura durante décadas, sendo Deputado Constituinte Nacional, em 1994, e da cidade de Buenos Aires, em 1996. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa em quarenta e cinco universidades da América Latina e da Europa. Entre os diversos prêmios e condecorações recebidas, destacam-se o Prêmio Estocolmo de Criminologia (2009), a Ordem do Mérito do Governo Alemão, a Ordem da Estrela da Solidariedade Italiana e o Prêmio Silvia Sandamo, recebido no Campidoglio de Roma (2010). É Vice-Presidente da Associação Internacional de Direito Penal e da Sociedade Internacional de Defesa Social. Membro do Painel de Eminentes Juristas da Comissão Internacional de Juristas de Genebra.

Crime: crença e realidade, de Juarez Tavares, entra na pré-venda

O primeiro livro da Da Vinci Livros acaba de entrar na pré-venda. Obra de um dos maiores juristas brasileiros, Juarez Tavares, Crime: crença e realidade reflete sobre como enxergamos o crime na maioria de nossas sociedades e aborda os limites do crescente apelo ao punitivismo. Um livro fundamental, contra o senso comum punitivista.

Pré-venda: https://bit.ly/3A5LMU2

O crime, não raro, é apresentado como o novo epicentro da sociedade. Correlata ao declínio dos valores e princípios democráticos e republicanos, assistimos a uma espécie de imersão institucional nas questões criminais: criminaliza-se tudo, da política a fatos insignificantes.

Os processos de criminalização servem também para controlar os indesejáveis aos olhos dos detentores dos poderes político e econômico. Manipula-se o medo, o sentimento de insegurança cresce e as leis penais são transformadas em respostas mágicas para os problemas sociais.

Nas últimas décadas, a maioria das sociedades se tornou refém dessas narrativas sobre o crime. O resultado foi o aumento da repressão, leis penais severas e juízes punitivistas.

Juarez Tavares, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, apresenta neste livro um diagnóstico preciso da questão criminal, revelando os danos causados pelos discursos oficiais. Ao mesmo tempo, indica uma perspectiva emancipatória na direção contrária ao populismo penal e à fé cega na punição. A partir de uma abordagem transdisciplinar, Tavares recorda que crime não passa de conceito jurídico, um instrumento a serviço do poder, e que nada justifica a defesa de absurdos em nome de seu combate.

Contra o senso comum e as odes à punição, Crime: crença e realidade propõe o necessário exame dos pressupostos que nutrem tanto o gosto de punir quanto a naturalização dos processos de criminalização. Trata-se de um audacioso convite para repensar o lugar do crime no mundo contemporâneo.

A livraria e a cidade

O que seria da história das cidades sem esse lugar, sem essa ideia chamada livraria?

O que seria da história do Rio sem os encontros, a sociabilidade, a troca de ideias, sem a sensação de pertencimento gerada pelas livrarias?

O que seria da cidade sem o seu comércio local?

O que seria de uma cidade sem o seu comércio de rua, sem o seu comércio local?

Uma cidade é muito mais do que uma coleção de paisagens ou prédios; uma cidade é o movimento de suas ruas, sua vida cultural.

As livrarias do Rio representam muito bem esse espírito: a conversação da cidade, uma ideia de cidade.

Aventure-se, descubra, conheça, encontre as livrarias cariocas, encontre a sua livraria carioca.

Perto de casa ou à distância de um clique ou mensagem, as livrarias cariocas estão prontas para levar até você os livros da sua vida.

Siga no Instagram: @livrariascariocas

@livrariaargumento

@livrariaberinjela

@blooks

@folhaseca37

@janela_livraria

@livrarialeonardodavinci

@livrarialimabarreto

@livraria_malasartes

Imagine

Por um instante, imagine que isso seja verdade.

Imagine essa mesma placa no restaurante do seu bairro, pendurada na vitrine do seu mercadinho preferido, em todo o pequeno comércio da sua cidade.

Imagine sua cidade sem comércio local, sem vida de rua, sem cena cultural, uma cidade que gera poucos subempregos super explorados. Imagine sua cidade tomada pela economia de aplicativos com um exército de trabalhadores andando de bicicleta ou moto 14 horas por dia para a sua felicidade smart e quem não pode se sacode.

Imagine que toda a riqueza gerada nessa cidade, ou nesse estado, ou nesse país, não volte para a comunidade, não se transforme em calçamento, segurança, serviços públicos. Imagine que essa riqueza seja enviada para outro país, entesourada por bilionários em dólar.

Imagine que esses bilionários em dólar paguem muito menos impostos que os extintos pequenos comerciantes dessa cidade, ou desse estado, ou desse país. Imagine que os bilionários em dólar paguem proporcionalmente muito menos imposto que você.

Imagine que esses bilionários em dólar que pagam poucos impostos e mudam as leis e fazem as próprias leis são agora os únicos clientes de seus fornecedores e os únicos a vender para você e, por isso, definem o preço de cada coisa.

Imagine que você adore preços baixos e ame frete grátis mais do que a seus parentes ou a seu gatinho ou a seu cachorro. Imagine que você faz parte de um projeto maior e que comprar um livro ou qualquer outra coisa pelo preço de uma caneta é lindo e tem poesia e é também a sua colaboração para visionários e altruístas bilionários em dólar alcançarem o espaço.

Imagine que seus dados não são seus, mas dos aventurados bilionários em dólar que, afinal, fizeram por merecer. Imagine que você pertence a eles e que eles não ligam mais pra dizer "oi, sumida".

Imagine um mundo só eficiência e mérito e que você faz parte disso, você veste a camisa e poupa dinheiro para comprar mais coisas que não precisa apenas porque você pode, porque você venceu.

Imagine que os pequenos comerciantes que já não existem mais eram mesmo maus, extorsivos, incompetentes, e a vida é assim mesmo e eles mereceram, quem mandou não se atualizar, né, pequeno e dinossauro e eu avisei. Imagine que, ainda assim, você fez a sua parte e escreveu um post emocionado quando eles anunciaram o fechamento e foi às lojas deles, depois de três anos, comprar na última semana de funcionamento com 50% de desconto.

Apenas imagine.

*Daniel Louzada é livreiro da Leonardo da Vinci

O fechamento da livraria Timbre

Quando uma livraria fecha as portas, se vai para sempre um pouco da inteligência, da sociabilidade, da memória de um lugar. Um país que não consegue manter abertas suas livrarias relevantes, ainda que essas sejam tão poucas, parece condenado a não ser.

Não sendo, por trás do gozo mercantil das corporações e de seus associados locais, o que vai sobrando nas cidades é um eterno presente, consumidores alienados da cultura e das ruas, apartados simultaneamente do horizonte e da vizinhança.

Consumidores não precisam de história. Ao cidadão, palavra em desuso na época em que o necrocapital dá as cartas, já parece normal uma livraria fechar.

Vitimados pela nossa impotência naturalizada, ainda poderemos encontrar algum consolo em um "lugar de charme", a antítese de livraria que atende a minorias elitizadas, lugares onde o livro é mero adorno, desprovido de substância, oco, controlado pelas mesmas fontes, submetido aos mesmos modismos; ou talvez fazer uma postagem ou, quem sabe, comprar nas livrarias que fecham em suas últimas semanas de vida. Lamentar, e não agir antes, parece ser o espírito desse tempo de derrotas. E a derrota também pode viciar.

Nossa homenagem à trajetória de 41 anos da Livraria Timbre e sua contribuição para uma cidade civilizada. Que a história da Timbre e as de outras livrarias que lutam dignamente iluminem nossos horizontes e ruas.

*A Timbre fecha suas portas em 31.01.2021. Até lá todos os livros estarão em promoção na livraria.

Daniel Louzada, livreiro da Leonardo da Vinci

Curso Gramsci - uma introdução

Curso Gramsci - Inscrições abertas!

Com muita alegria, no mês em que a Da Vinci completa 68 anos, anunciamos o curso Gramsci, uma introdução.

Depois do sucesso do curso Marx em 2019, lançamos agora um curso dedicado a Antonio Gramsci. Sob a curadoria do professor Marcelo Badaró, o curso é 100% online e reúne oito professores especializados na obra do pensador italiano.

O curso pretende oferecer uma introdução qualificada ao pensamento de Gramsci em suas diferentes dimensões, abordar a influência que teve no século XX e a repercussão e atualidade de suas interpretações.

Programação do curso

Aula 1 - Antonio Gramsci, trajetória

Prof. Marcelo Badaró (UFF)

Aula 2 - Gramsci e o Estado

Profa. Sonia Mendonça (UFF)

Aula 3 - Gramsci e o fascismo

Prof. Gilberto Calil (Unioeste)

Aula 4- Gramsci e a questão democrática

Profa. Virgínia Fontes (UFF – Fiocruz)

Aula 5 - Gramsci e a educação

Profa. Lúcia Neves (UFF)

Aula 6 - Gramsci, cultura e literatura

Profa. Daniella Mussi (USP)

Aula 7 - Gramsci para entender o Brasil

Prof. Demian Melo (UFF)

Aula 8 - Gramsci para mudar o mundo

Prof. Eurelino Coelho (UEFS)

O curso estará disponível em uma plataforma online em que o aluno terá acesso exclusivo. Na plataforma, além das aulas em vídeo, materiais de apoio serão disponibilizados por cada professor.

O curso poderá ser acessado por 30 dias a partir do início - 1.10.2020 - ou a partir da data de matrícula após essa data.

Será concedido certificado de participação pela Livraria Leonardo da Vinci aos alunos que assistirem todas as aulas.

O valor do curso é R$ 150,00 e pode ser pago online (só nos contatar pelo whatsapp/telegram 21 98696-9985) ou direto na loja.

No período do curso, os livros de ou sobre Antonio Gramsci estarão disponíveis na Da Vinci com 20% de desconto.

Se tiver qualquer dúvida, escreva.

Imaginar o futuro, apesar de tudo

Leonardo Cazes*

No início da quarentena, lá para os idos de abril, quando os bares e as praias ainda estavam vazios, multiplicaram-se publicações nas redes sociais em que a pandemia e as medidas que impunha eram classificadas como "fim do mundo". Hipérbole, desabafo ou diagnóstico, pouco importa. Meu incômodo estava na própria ideia de que estaríamos à beira do "fim do mundo".

Evocar o "fim do mundo" não é exatamente algo original. O reformador da Igreja Martinho Lutero viveu acreditando que o Juízo Final estava à espreita — e isso orientou de modo profundo sua ação no mundo. No nosso presente, a combinação de emergências sanitária, econômica e climática, de fato, assustam e muito. De repente, analogias bíblicas já não soam tão exageradas assim. A makita que martela o piso da casa do vizinho mais parece as trombetas do Apocalipse.

Por outro lado, se há um lugar onde o cansaço generalizado que acompanha o "fim do mundo" — talvez mais espírito do tempo que diagnóstico —, este é o Brasil. Somos um país vivido como frustração. Como chegamos até aqui? Por que parecíamos tão perto de dar certo e deu tudo tão errado? A pergunta ecoa pelas salas das universidades, pelas praças, pelas livrarias onde antes nos encontrávamos.

As respostas são várias. Provisórias, precárias, enganosas, ácidas, certeiras até se provarem erradas. Apesar das divergências, o marco zero é sempre 2013. Algo se passou ali, um antes e um depois. Um olhar retrospectivo, e um tanto amargurado, lê as Jornadas de Junho como espécie de prelúdio da catástrofe que se avizinhava e que não tínhamos consciência de que viria. Há também a leitura ressentida que vê Junho de 2013 como reação dos ingratos e vingança das elites — como se o projeto petista não tivesse engendrado suas próprias contradições que tantos fingiram não ver.

Em mim, habitam esses e outros Junhos. Hoje, olho para trás e vejo aqueles dias como um "incêndio na solidão". O último lampejo, a brecha aberta e depois fechada. Paulo Arantes, um dos mais agudos intérpretes do nosso tempo, estava certo: depois de junho, a paz será total. Só não estava claro, ali, que essa paz seria a paz dos cemitérios.

A gestão da morte, é bem verdade, sempre foi parte fundamental dos nossos projetos nacionais. A novidade, agora, é ela ter se tornado, ao mesmo tempo, meio e fim. Se abaixo do Equador a vida da gente nunca valeu muita coisa mesmo, agora vale menos que nada. Na guerra de todos contra todos pela sobrevivência, vence o mais forte, o mais escroto, o mais odioso. Tudo em nome de Deus, da pátria e da família. Transformar a terra no inferno em busca do Paraíso. Uma catequese às avessas.

Esta exposição deveria ser suficiente para convencer qualquer um de que, sim, aqui estamos no "fim do mundo". Contudo, se ao olhar a barbárie de frente não nos resta mais nada a fazer, já estamos mortos. Estaríamos, pois, condenados a gozar com a morte, tal como o presidente. Este, sim, seria o nosso fim.

Porém, o professor Marcio Tavares D'Amaral nos ensinou nas salas da Escola de Comunicação da UFRJ: nada é mais importante do que as nossas vidas comuns. Contra a morte, a aposta na vida. Contra o horror, a imaginação. Ao invés do "fim do mundo", a busca por um outro mundo.

Em meio aos corpos que são contados aos milhares, essas frases soam ingênuas, juvenis. Estamos exaustos entre trabalhos remotos, cuidados com a casa, com os filhos, com os mais velhos, consigo mesmo. No entanto, se nos contentarmos apenas em sobreviver, que vida teremos? Nossos algozes sabem que não precisam nos matar se adotarmos como nosso o modo de vida que só interessa a eles.

Comecemos, então, pelas pequenas coisas. Os afetos do cotidiano, as paixões, os carinhos. A solidariedade entre vizinhos, o sorriso por baixo da máscara. Um olhar amoroso sobre a natureza. Ouvir música, ler um romance, assistir a um filme. Toda forma de arte é uma janela que se abre para um outro mundo possível. Não à toa a arte é tão odiada por aqueles que não suportam nada disso, embriagados do próprio horror e aprisionados na própria miséria.

Imaginar o futuro, apesar de tudo. Esta é a tarefa histórica de nosso tempo. Vamos a ela, então. Reencantar o mundo, com as "centelhas da esperança" que recolhemos do passado, da nossa literatura, das nossas canções, de todos que vieram antes de nós.

*Leonardo Cazes é jornalista e doutorando em História (UFF).

A solidão e o contrário

Daniel Louzada*

Na tarde de 18 de março de 2020, percebi que não havia alternativa senão fechar a Leonardo da Vinci. As perspectivas sobre o avanço da epidemia e o clima irreal vivido no país impunham a decisão imediata para preservar todos que a frequentavam. Às 17h escrevi o comunicado nas redes sociais e chorei. Às 19h, a livraria fechou as portas sem previsão de retorno. Não foi a primeira vez em sua longa história.

No dia seguinte eu estava de volta à Da Vinci. Não existia a opção de deixar de vender porque isso significaria o fim da livraria. Ainda que com todas as dificuldades e risco soube que tudo dependia de mim naquela manhã de quinta-feira. Uma pequena livraria como a Da Vinci é um empreendimento solitário, vive da persistência do seu livreiro, é produto dos seus triunfos e também de suas fraquezas e incompletudes.

Os meses seguintes foram cheios de tarefas, a maior parte do tempo executadas sozinho. Buscar atender bem os clientes que mantinham a Da Vinci de pé, dar conta de dezenas de atividades, do financeiro à limpeza, das redes sociais ao fornecimento; pedidos por whatsapp, renegociações, cartas de aviso da proteção ao crédito, o afeto das mensagens recebidas de todo país, noites insones, o metrô fantasmagórico, pacotes por fazer, uma pilha de boletos vencidos, a quentinha, a venda 60% menor. De novo e de novo. Dias de luta silenciosa entre o homem prático e o homem que se desespera.

Nesse período, o site entrou no ar, a venda pela internet aumentou e ainda que com grandes perdas foi possível manter algum faturamento para pagar as contas básicas e dívidas que surgiam. Dever: o verbo do tempo da mercadoria acelerada. Trabalhando no limite, percebi que devia ao mundo dinheiro, respostas, atenção.

Passei a sentir saudades de tudo. Nos momentos duros, precisei lutar contra a nostalgia. A guarda estava baixa, senti falta das pessoas que conheço e não conheço, do cheiro do café, das conversas, das interrupções, da casa cheia e dos debates, do homem que invadia a loja esbaforido oferecendo um unguento para os clientes, de vigiar o ladrão eventual. Uma livraria sem pessoas é um lugar triste. Livrarias não foram concebidas como bibliotecas, a contribuição não ordeira do fluxo dos corpos em diálogo é seu fundamento.

Sentado na poltrona do meio da loja com a luz apagada, foram muitas as vezes em que olhei as prateleiras, cada lombada na penumbra, talvez esperando uma revelação. Os livros nunca se moveram, nenhum mensageiro do além apareceu. Durante muito tempo esperei algo extraordinário acontecer na minha vida. Lembrei que quando eu cumpria mal os rituais em um lugar onde quase ninguém lia e tentava fingir ser outro em troca de um salário, um amigo me disse, contrariando seu hábito de poucas palavras: daqui a quarenta anos, te vejo numa livraria subterrânea, corcunda, atrás do balcão. Tento lembrar da expressão dele no momento do vaticínio, perco o fio da memória. Livre de divisórias, e balcões, hoje ele trabalha na Faria Lima, parece que “mudando a vida das pessoas”. Ganhamos a vida, sabendo que a perdemos.

À solidão da livraria perdida no subsolo de um prédio antigo se somava a solidão das ruas desoladas do centro da cidade. Ver a Rio Branco dia após dia, sem vendedores ambulantes, livre do burburinho e das histórias intuídas de seus passantes, olhar as janelas dos edifícios e saber que não havia ninguém naquelas salas era como já estar em outro mundo. Quatro ou cinco vezes ao sair da loja à noite, na esquina da Almirante Barroso vi um rato, um rato que passeava sempre de um mesmo bueiro a outro. Não pude deixar de pensar que éramos sobreviventes de um lugar esquecido.

Vinte e dois anos trabalhando com livros não me ensinaram tanto quanto o que vivi nos últimos meses. É a vida real que define o nosso lugar no mundo e não o que queremos parecer nos falsos espelhos que se multiplicam. A desgraça nacional e também o excesso de conexão renovaram minha consciência sobre a necessidade dos livros. Nunca foi tão necessário ler. “O ruído não me permite existir”, disse o personagem de O silencieiro: precisamos de menos coisas e mais substância, mais sentido e menos rumor.

A Da Vinci reabre em modo reduzido nesta segunda, 6 de julho de 2020, 109 dias depois de fechar; vive porque nunca esteve só. A morte e a indecência compõem a paisagem brasileira, a racionalizada crueldade econômica e seu desastre sanitário se somam a um vírus poderoso, o antiintelectualismo. Saímos piores disso, é verdade. Livrarias, as verdadeiras, servem para lembrar que não estamos condenados à derrota, contudo. Não será dessa vez o fim da nossa estirpe sobre a terra.

*Daniel Louzada é livreiro da Leonardo da Vinci